新リース会計基準

1制度の概要

企業会計基準委員会が昨年9⽉に公表した新リース会計基準では、令和9年4⽉1⽇以後開始する事業年度から、借⼿の会計処理について、ファイナンス・リースとオペレーティング・リースの区分が廃⽌され、すべてのリースについて使⽤権資産とリース負債を貸借対照表に計上した上で、使⽤権資産に係る減価償却費とリース負債に係る利息相当額を費⽤計上することになり、会計上では、オペレーティング・リースの賃貸借処理は認められなくなります。(短期リース、少額リースを除く。)

⼀⽅で、法⼈税については、会計処理に関わらず、オペレーティング・リース取引に係る契約に基づきその法⼈が⽀払う⾦額(賃借料)があるときは、賃借料として「債務の確定した⾦額」を、その確定⽇の属する事業年度に損⾦算⼊します。

つまり、税会不⼀致が⽣じるため、改正後は申告調整が必要となります。

.png)

2新リース会計基準における借⼿の会計処理例

〈開始時〉

使⽤権資産×× / リース負債××

〈⽀払時〉

リース負債×× / 現⾦預⾦××

⽀払利息××

〈決算時〉

減価償却費×× / 減価償却累計額××

3リース取引と仕⼊税額控除の関係

「売買があったものとされるファイナンス・リース取引による資産の引渡しを受けた場合は、原則、その引渡しの属する課税期間に課税仕⼊れがあったものとして仕⼊税額控除を適⽤する。

⼀⽅、賃貸借として扱われるオペレーティング・リース取引については、資産の売買ではなく、賃貸借に係るリース料の⽀払に過ぎないため、そのリース料を⽀払うべき課税期間の課税仕⼊れとして、⽀払いの都度、分割して控除します。

オペレーティング・リース取引に関して、新リース会計基準を適⽤する法⼈であっても、消費税の計算上は、分割控除の扱いに変わりはありません。

4リース取引とインボイスの関係

オペレーティング・リース取引は、インボイス制度開始前にリース取引を開始している場合であっても、令和5年10⽉1⽇以後に⽀払うべきリース料に仕⼊税額控除を適⽤するには、インボイスの保存が必要となります。

⼀⽅、ファイナンス・リース取引では、資産の引渡しがあった課税期間にリース料の総額に基づき⼀括して控除することが原則となり、令和5年10⽉1⽇前に資産の引渡しがあった場合には、同⽇以後にリース料を⽀払う際もインボイスは不要となっています。

5⽤語の意義

(1)ファイナンス・リース取引

リース期間の途中において解約することができず(ノンキャンセラブル)、かつ、リース物件を所有する場合に得られる経済的利益を借⼿が享受でき、さらに⽣じる費⽤を負担(フルペイアウト)する必要があるものを⾔います。

(2)オペレーティング・リース取引

リース取引のうち、ファイナンス・リース取引以外のものを⾔います。

(3)短期リース

リース開始⽇におけるリース期間が12か⽉以内のリース取引を⾔います。

(4)少額リース

リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のリース取引を⾔います。

6中⼩企業への影響

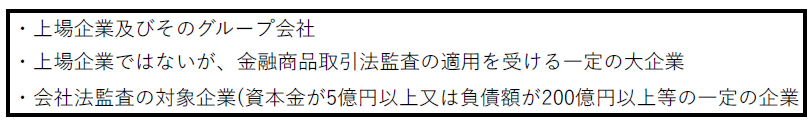

この新リース会計基準の適⽤対象となる法⼈は以下の法⼈となります。

適⽤対象外となる⼤多数の中⼩企業については、「中⼩企業の会計に関する指針」に基づき、これまで通り賃貸借処理することができます。