これからの経営に求められる情報機能

これからの経営に求められる情報機能

2023 年の中小企業白書は、DX(デジタルトランスフォーメーション)が未だ多くの企業にとって課題であることを示している。デジタル化は単なるシステム導入ではなく、ビジネスモデルそのものを変革する力を秘めています。成功の鍵は「推進役」にあり、社内外のリソースを最大限に活用しながら、この役割をどのように育成し、活かしていくべきかが今、経営者に問われている。

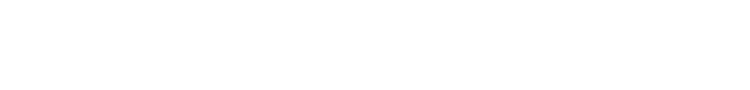

2023 年版の中小企業白書では、デジタル化の取組状況を四つの段階に分けて、取り組み段階を示している。DX とはビジネスモデルに変革をもたらすことであり、段階4まで達することで実現していると言える。2022 年時点では、段階1から2に留まっている企業が全体で 66.2%も占めており、デジタル化に苦戦しているのが現状であると言える。

1. デジタル化が進展していない要因

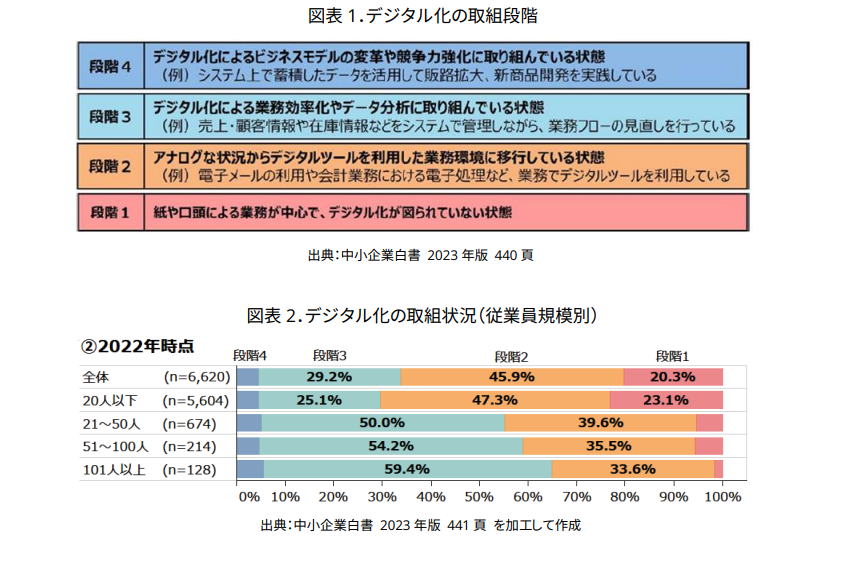

デジタル化の取組段階が進展していない要因としては、費用・人・時間といった経営資源不足を課題としている企業が多い。必要性を感じていない企業も一定数存在するが、大多数の企業はデジタル化を進めたいが進められないのが実情である。

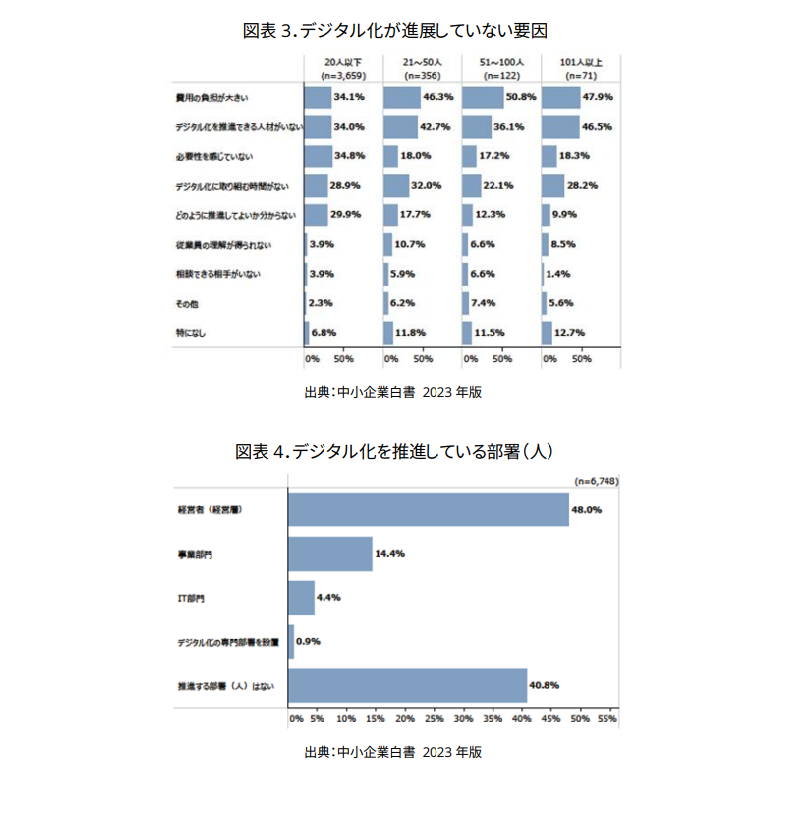

デジタル化には推進していくための機能が必要となるが、実態は企業によって異なる。中小企業白書が公表した調査結果では、経営層が推進している割合が 48.0%と最も高く、推進する部署がないが 40.8%と次に続く。経営層が積極的に取り組んでいくことはデジタル化を推進する上で重要な要素となるが、経営層以外で推進していく機能が不足している問題が浮き彫りになっている。

2.デジタル化を推進する5つの機能

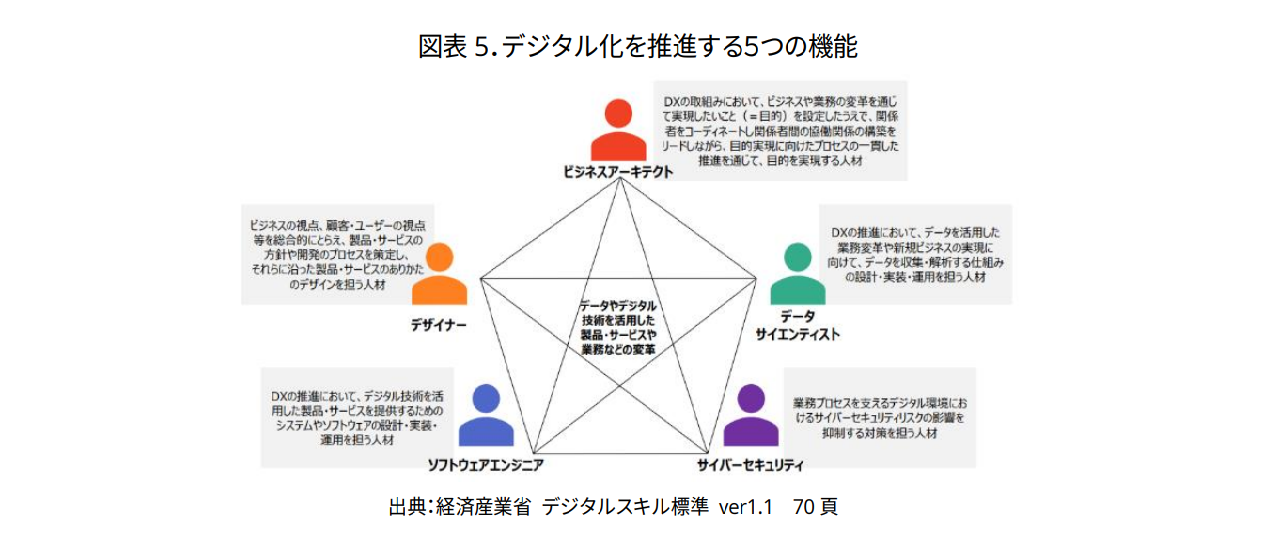

生成 AI の登場や進化によってデジタル化に求められるスキルも変化している。経済産業省はデジタル化を推進するのに求められるスキルを「デジタルスキル標準」としてまとめている。デジタルスキル標準では、デジタル化を推進する主な機能として、下記の5機能が定義されている(図表 5 参照)。また、社内外を問わず、適切な人材を積極的に探索することも重要であることが記載されている。

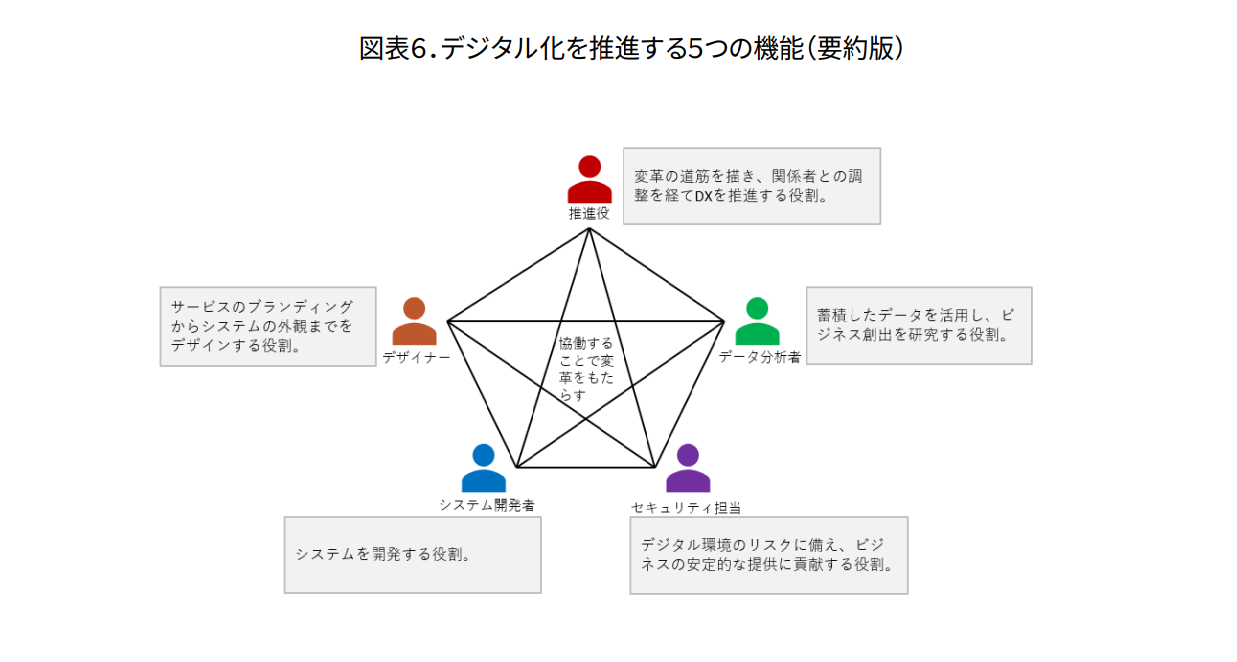

これらの機能を備えることがデジタル化の推進に求められているが、IT に精通していないと内容を理解することが困難である。そこで、要約した図を図表 6 に示す。

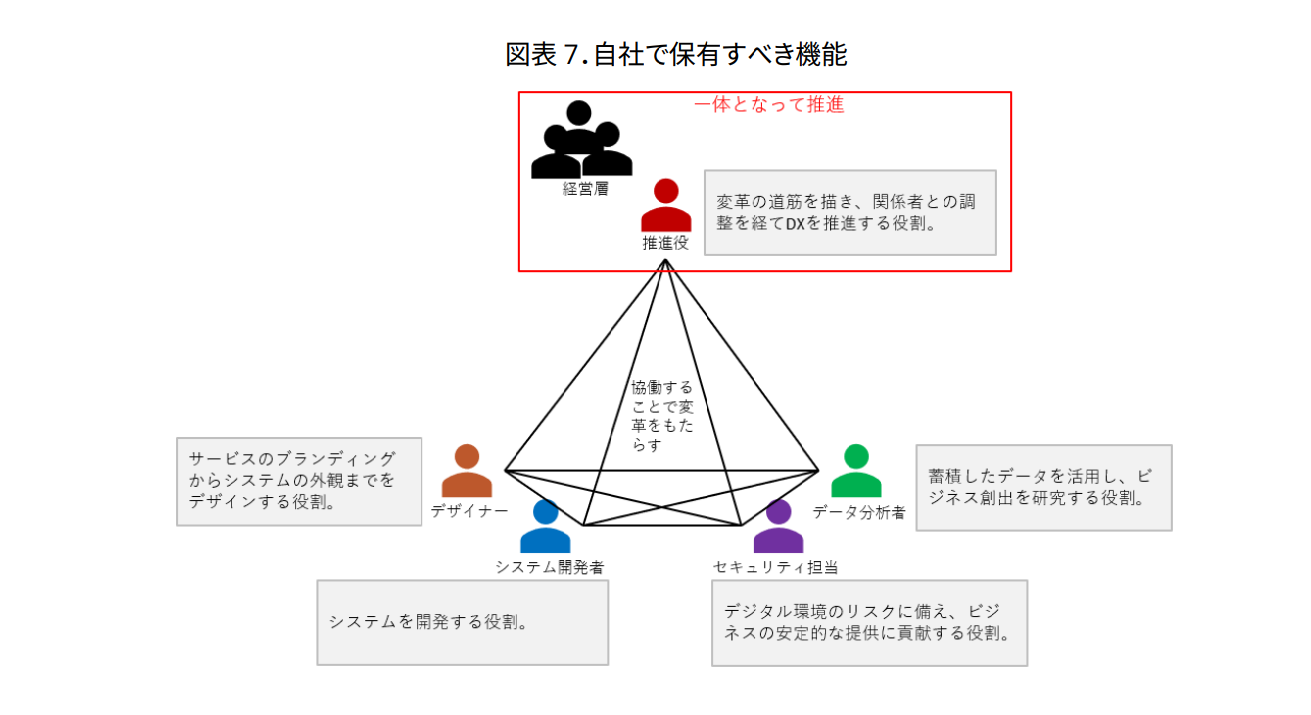

3.自社で保有すべき機能

5つの機能のうち、最も重要なのが「推進役」である。推進役は変革の道筋を描きデジタル化を推進する役割となるが、デジタル化による変革を構想するために、自社のビジネスモデルや業務フローといった、会社の全体像を十分理解している必要がある。従って、社内の各経営機能に繋がりを持つ中核の人材が推進役を担うことが望ましい。更に経営層は、推進役がデジタル化を推進しやすい環境を整え、一体となって推進していくことが求められる(推進役任せにしない)。ただし、社内に推進役を担える人材がいない場合は、経営者自身が推進役を担わなければならない。

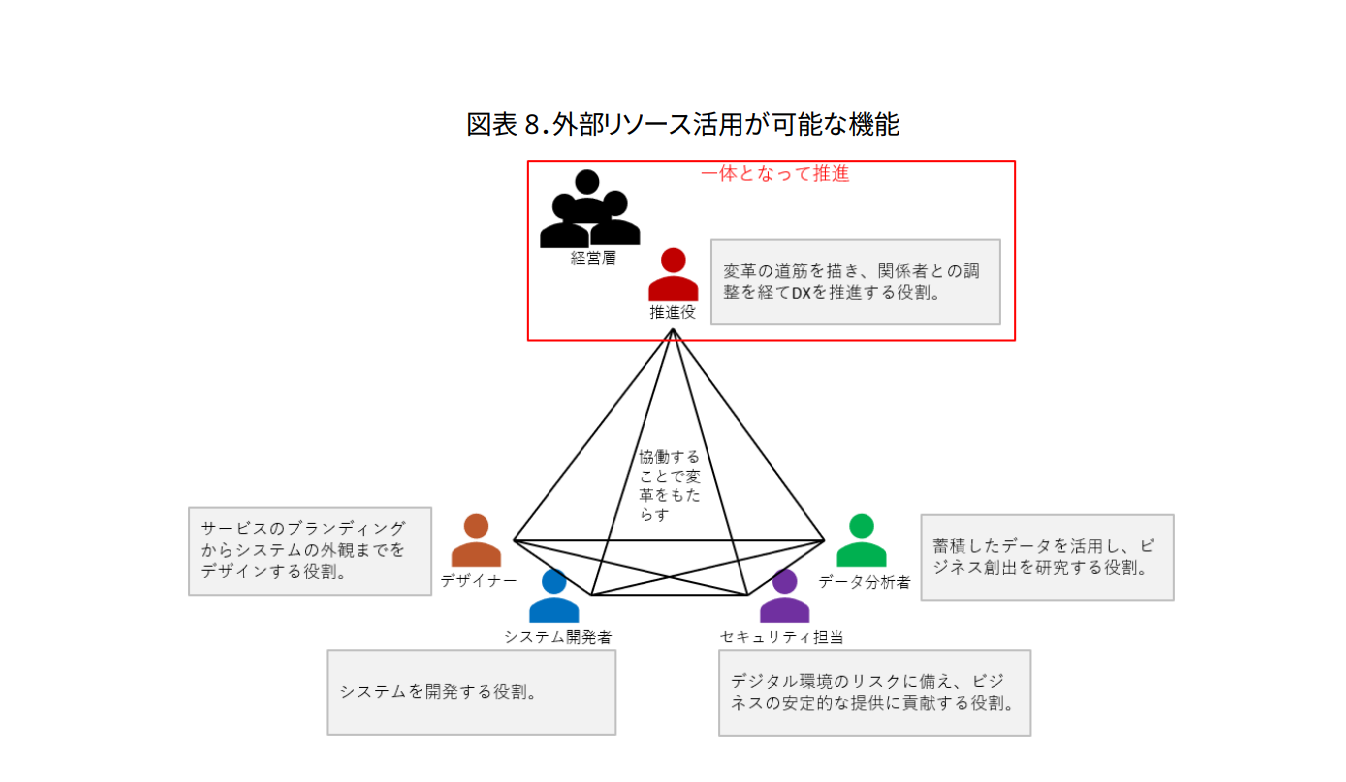

4.外部リソースの活用

デジタル化を推進していくためには推進役以外に、デザイナー、システム開発者、セキュリティ担当、データ分析者との協働が必要となる。それぞれの機能には専門的な知識が必要となるが、その機能自体を生業にしていない限り、自社で専門的なノウハウを蓄積することは困難であるため、外部リソースで賄うことが現実的と言える。

外部リソースを適切に活用するためには、推進役が最低限の専門的な知識を身につけることが求められる。その上で、全体像を描き、外部リソースに任せる内容、任せる範囲を明確化することが最も重要である。各機能同士の繋がりを理解し、協働を実現することも推進役の役割の一つである。

5.推進役の育成

多くの中小企業では「描いたもの」と「システム導入後の姿」に乖離が生まれる。その理由の1つはシステム導入を推進する担当者とシステム開発者の役割が逆転することにある。「描いたもの」とは業務をどう変革するのか、業務から描かれた絵となるが、多くのシステム開発者の思考は「特定のシステム」をどう業務に活かすか、システムファースト、技術ファーストでの思考となる。システム開発者に相談した段階で、技術的な話となり、いつしかシステムファーストな内容で推進していくことになる。IT 人材不足の解決策として、ノーコード、ローコードといった開発手法が主流になっているが、なんでも作れるからまずシステムを導入し、やりながらシステムを変えていく、といったシステムファーストな考えは典型的な例である。ビジネス・業務を中心として、デジタルを改革手段の一つとして考える、この大前提の考えを持つ推進役がデジタル化を推進していくことに意味があるのである。

推進役は計画的に育てていくことが重要である。外部から適切な人材を引き抜くのでも良いが、自社で育成していけるのが理想的である。育成を進めていくうえでまず前提となるのが、①自社業界の IT 技術動向の把握、②IT の基礎知識、③改善能力と調整能力(プロジェクトマネージャー)である。

① 自社業界の IT 技術動向の把握

デジタルを活用していくためには、まず、IT 技術動向のキャッチアップが必要となる。展示会に参加するなどして最新技術に触れ、自社業界の動向を知ることから始めるべきである。業界のデファクトスタンダードとなりうる技術を把握し、自社は将来どうあるべきか、どうなりたいか、思考を巡らせていくことが大切である。変革の道筋を描く上で、実現手段となる IT の引き出しをどれだけ増やすかが鍵となる。

② IT の基礎知識(データベースとインターフェースの理解)

デジタル化を進めていくにあたり、IT の基礎知識は当然必要となる。特にデータベースとインターフェースについては、最低限の知識は必要である。その取っ掛かりとして、データウェアハウスの学習が有効である。データウェアハウスを学ぶこと自体がデータベースとデータベースの活かし方の知識の習得に繋がる。

③ 改善能力と調整能力

デジタル化は経営課題を克服するための手段として活用することが肝要である。デジタル化が目的となっては本末転倒となるため、推進役には自社の経営課題を理解し、課題を解決していける改善能力、周りと協力関係を築ける調整能力といったようなプロジェクトマネージャーに求められる能力を備えていることが求められる。従って、推進役となる前に様々な改善プロジェクトに従事させるなどして、これらの能力を身につけさせていく必要がある。

以上