地域に根ざした事業構想と創造的企業家

1. 事業構想の視点

代表取締役社長/髙橋 朋秀

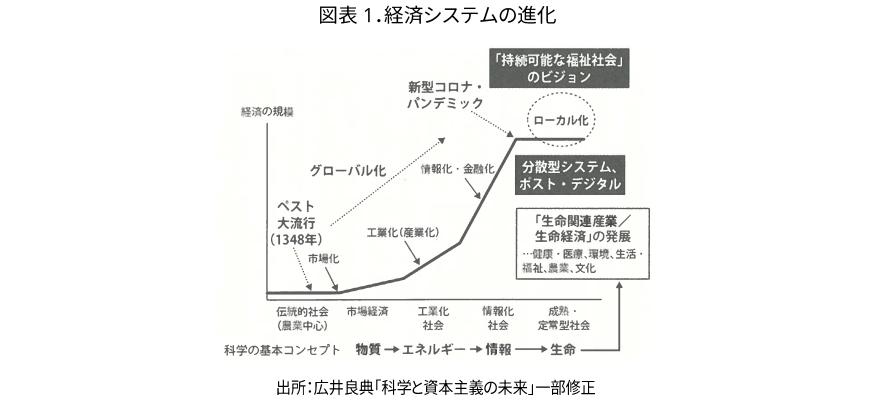

(1) 経済システムの進化

消費・欲望の肥大、他との対立・闘争、孤独や貧困、環境破壊の社会への道を歩むのか、それとも循環再生と共生、共存、持続、物心の調和、地域の力を生かし、豊かな自然のもとでの持続的発展の社会を実現していくのか、現代は大きな転換期を迎えている。

グローバル化を通じて工業化、情報化が進展し、それを支える科学の基本コンセプトは物質からエネルギーへ、情報へと移行しつつある時代と言われる。そこでは生命創造産業が成長領域として注目される。

(2) 生活経済に向けた業種分野

生命関連産業には、①健康・医療、②環境(再生可能エネルギーを含む)、③生活・福祉、④農業、⑤文化があげられる。これらは、地域を活性化していく生活経営の発信を源とする領域として企業化が可能である。高齢化や核家族化が進む中で、市場原理に基づく企業活動や行政による支援だけでなく、相互信頼のもとに助け合っていく生活経済を実現する業種分野である。

これらはデジタルとも調和する(デジタルヘルス、スマートグリッド、介護ロボット、スマート農業など)。また都市間を結ぶ物流や人が移動する交通システムや物流、IT(情報)ネットワーク、これに伴う建設も不可欠である。

また生産者が価値や目的を共有して流通、加工、サービスが一体となって地域資源を開発(例えば6次産業化)する事例もある。そして都市、地方、農漁村の間には、物だけでなく人の交流、相互の生活の創造にとっても社会の相互信頼と相互扶助のもとのが、生命の景観を国内だけでなくグローバルな戦略を展開して観光発展していく領域がある。

これらの基盤となるものは、地域の生活者コミュニティである。「物」や「デジタル」だけでなく、人の交流、自然のもとでの体験を通じて得られる生活の質の向上と、四季折々の自然との触れ合いやその地域の人との交流によって生まれる相互信頼こそ都市と農村の循環再生産ネットワークの基盤である。これこそが地域再生、地方創生に欠かせないものであり、利潤極大化や大都市集中だけでなく、地方分散・相互扶助による持続可能な社会を実現していく1つの姿である。

2. 地域の発展を導く創造的企業家

(1) 地域に根ざして業界の使命を見直すする経営者

「この診療所に訪れたい」「この美容室で相談したい」と言っていただけるような日本一のモデル薬局の実現を目指している経営者がいる。

病院やクリニックに併設した薬局だけでなく、介護度の高い要診断が先立た在宅医療を提供することに特化した薬局の展開や、地方の大手企業の社員がそのまま老後を迎えられるように介護施設やヘルス住宅なども展開している。まさに地域の困りごと、地方公共段位の困りごとから新たな事業を構想していると言えよう。

一般には採算が合わず、既存業務にかける時間が失われるとして敬遠されがちな事業開発であっても、地域に必要な事業として実現するために、既存事業で培ってきた事業ノウハウ、生産性を高めるマネジメントを生かしビジネスとして成功させていく。薬剤師としての使命、業界に生かされて生きている意義から参入し事業を開発している。地域へのお役立ちが使命と本気で考えているのである。それが求心力を生み出し、地方公共団体からの協力、また従業員にも希望を抱かせる。まさに経営者のエネルギーによる事業創造である。欲や見栄ではなく、その無心さ、純粋さ、素直さなどが人の心を動かし、周りに喜びを与えるから着実に展開していけるのである。

生活者経済における生命関連産業では、経営者のエネルギー、生命力の高さが事業も人も働きがいも結果としての利益にもつながっていく。自分の事業だけでなく地域の「資本」として育まれてゆく。地域に根づく中小企業の多くが期待されていることは、地域が生み出す力そのものを充実させていく地域の活性化である。

(2) 地域リーダーの要件

これからの社会、経済、産業の変化を見据えて、事業構想を具体化してゆく主役は地域の創造的な経営者である。企業経営は、行政、教育機関、商工会活動や業界活動、また金融機関など、地域のネットワークに関連する機関や団体の中で志を持つ企業家的リーダーと共に、具体的な事業として構想し具現化してゆくはたらきがある。

リーダーに求められるのは、何よりもコミュニティや地域の困っている問題の解決からの出発である。リーダーの明確な目標と同時に、志を持つ他のリーダーとともに課題解決に取り組む信頼に基づく協力が基本である

現実の課題解決の担い手としては、現在は市、町、村が中心であり、それに次いで地域住民と商店街などがある。事業開発の中心は地域資本の機能や価値を明確にして充実させてゆくことであり、さらに事業として成立させていくことである。このような一連の事業開発活動を展開していくリーダーは市町村や商工会議所、商工会、業界団体、地元の教育機関などとの連携、組織化を行うとともに、共に実行してゆく人材の確保、育成が重要な役割である。

(3) 地域における責任を果たす持続性(事業創造プロジェクトの意義)

長期にわたり地域に根ざしている中小企業であるからこそ、持続的にリーダーシップを発揮した事業創造が期待される。そこでこそ企業経営そのものの持続性が問われることになる。しかも創造的企業家を生み出し続けていけるかである。

創業者を除けば継承周期は15年と言われる。2代目以降にはこの期間で次の世代に事業を生み出す力を受け継いでいく必要がある。これには少なくとも10年必要であると考えられる。一般に新規事業は3〜5年で黒字化、または投資の回収まで7〜8年を目標とし、10年くらいが事業開発の立ち上げから軌道に乗せるまで(あるいは撤退も含む)経験の期間である。つまり一通り経験するのは最低でも10年かかる。

現経営者が背中を見せながら、あるいは共に事業を生み出しながら、次世代経営者層に経験を積ませていく(クロスファンクショナルチームでの事業創造プロジェクト)ために会入としての経験や本業での実績や人脈、また継承する年齢を考えれば、30代で1回、40代で1回経験してもらうことが望ましい。1回はメンバーとしての参画、1回は主体となっての参画というイメージである。これからの年齢は家族への責任が増していく中で生命力開発(自己改善)の課題も現れてくる時期でもある。

このような長期の構想を描きながら、次世代経営者が創造的企業家として事業を生み出すエネルギー(企業生命)を継承することが必要となる。

(4) 地域に根ざして事業を生み出す企業生命

地域における持続的に技術・商品や事業を生み出す力は、家族が生活する基盤を確立した祖先が周囲との信用を生み出した根源、また企業として創業期や成長期に、顧客の信用を生み出した根源、人としてのはたらきがモトとなる。これこそが地域に根ざして生き抜いていく力、企業に宿る生命と言える。

時代が変わり、家族の在り方、技術・商品や事業が変わっても、この生み出す力を磨き上げて、進化をはかり、次世代にバトンを渡していくことにより、その地域で欠かせない人や企業となる。しかし、環境に対して鋭敏な危機感を持ち謙虚に学び続けることや、新たな事業構想を生み出し続けることは容易ではない。これらは継承期において常に渡す側、受ける側の双方が抱える課題である。だからこそ地域の課題に向き合い、事業創造に取り組むことが絶好の機会となる。

以上