経営体質転換 ~自立的経営確立の重要性~

1.自立的経営の確立の重要性

取締役/根本 兼司

(1)厳しさを増す経営環境

企業経営の外部環境は厳しさを増している。仕入単価、エネルギー単価、労務単価の上昇等は業界を問わず固定費の増大をもたらし、価格転嫁できない企業は市場から撤退せざるを得ない状況にもなりつつある。価格転嫁できたとしても単なる値上げではなく質の向上も実現していかなければ一時は良くても同業他社との競争に耐えられない。また、人手不足による採用環境の悪化は、コスト高のみならず事業の継続性さえ脅かしつつある。

このようないくつかの要因を取り上げても、企業経営の外部環境は厳しさの一途を辿っているといえる。中小企業経営においては、さらにその影響度が大きく、差別化ができない企業においては、生き残ることで精いっぱいと言えよう。

(2)自立的経営で本当に生き残れるのか

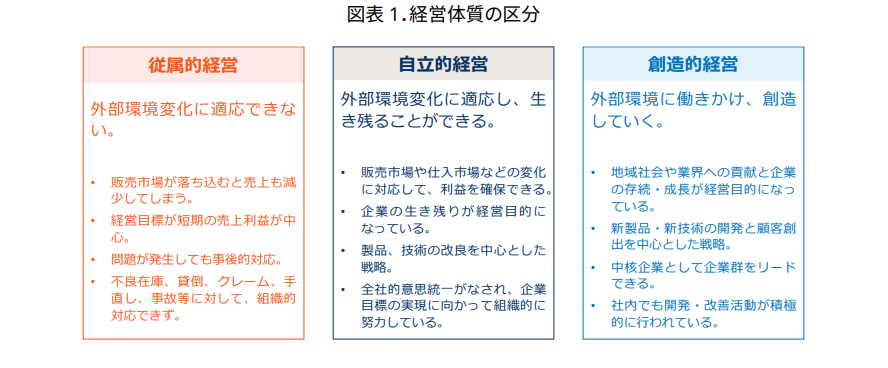

外部環境変化にどのように企業が適応できているか(できていないか)を我々は「経営体質」としてとらえている。経営体質には、「従属的経営」「自立的経営」「創造的経営」の3つがある(図表-1)

自立的経営は、外部環境に適応し、なんとか「生き残ること」ができる経営体質である。上述したような昨今上昇したコストを価格転嫁のみで対応する経営は、まさにこの「生き残る」経営といえる。確かに、短期的には収益と費用のバランスはとれ、利益を確保することができるかもしれないが、長期的にはやはり苦しい経営になっていくといえる。販売市場からも労働市場からも選ばれ続けるのは困難である。

(3)新事業を生み出し外部環境に働きかける「創造的経営」へ

リーマンショック、東日本大震災、コロナウィルス蔓延など、資本主義の限界や自然環境からの跳ね返り、さらには民族対立による戦争など、近年は経営危機に陥るような外部環境変化発生のサイクルがどんどん短くなり、その都度対応していたのでは、経営を維持発展はできない。

だからこそ、自分たちから外部環境に働きかけて、新規顧客や新市場を創り出していくような「創造的経営」を目指していく必要性がある。「創造的経営」を目指していくためには、「自立的経営の確立」が重要となる。

2.経営体質転換プロセス

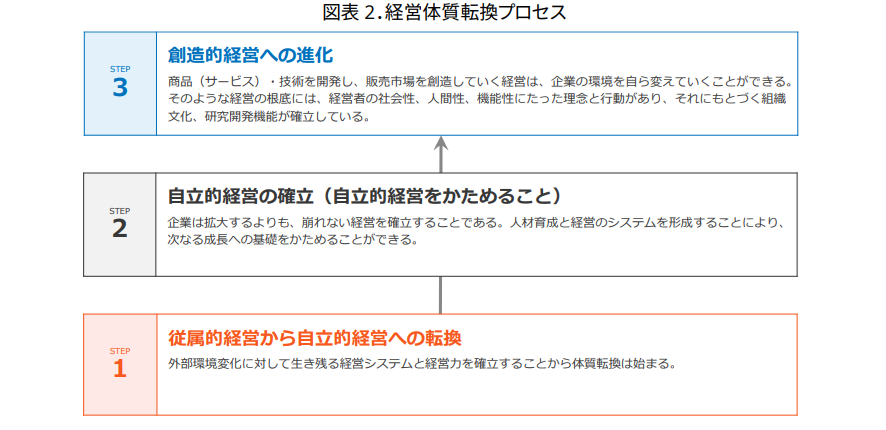

(1)経営体質転換には順序がある

経営体質を転換するのにも順序がある。「従属的経営」から一足飛びに「創造的経営」にステップアップすることはできない。それぞれの経営体質に応じた体質転換活動があり、順番に取り組んでいくしかない。例えば、「従属的経営」の特徴には、ミス・ロス・クレームの多発などが挙げられる。クレームや不具合対応に追われている管理者には開発活動を実行する余裕などないはずだからである。

各経営体質における転換ストーリーは後述するが、「創造的経営」を目指すにあたっては、「自立的経営の確立」(=自立的経営を固めること)が非常に重要なプロセスとなる。ここを怠って、研究開発活動などに邁進しようとしても、「技術的」、「人的」、「資本的(≒財務的)」にも不足する要因が多くなり、良いアイデアや技術開発の種などがあっても結実しないことが多い。

結局は、「技術的」にも、「人的」にも、「資本的(≒財務的)」にも、ステップアップを継続的かつ段階的に取り組んでいくことが「創造的経営」への道は、大方早道となるのである。

(2)STEP1 従属的経営から自立的経営への転換

従属的経営から自立的経営へ転換するポイントは、以下のとおりである。

第一に、得意先、仕入先の信用の維持向上である。生存していくための仕入と販売、収益の実現、営業資金の確保も得意先、仕入先信用にかかっている。

第二に、そのうえで、企業の特性、企業のもつ技術や商品の長所を十分に発揮していくことである。何が本業であり、何が企業の長所であるかを見定め、それを中心に生き残りのための事業計画は立てられる。

第三に、不良、手直し、納期遅れ、返品、値引き、貸倒れ等の損失(ロス)を排除していくことが、生産、販売等の業務品質、コストダウンのスタートとなる。また赤字事業の縮小や欠損商品対応により、限られた人材と資金の集中化が必要となる。また、一時的な人件費の削減も、明確な目標をもって行い、従業員の生活の維持は最優先にて実現する必要がある。

このプロセスは単なる経営の絞り込みでなく、困難を通じ経営の質を向上させ、価値創造性を高めるためのダウンサイジングである。

(3)STEP2 自立的経営の確立

崩れない経営(自立的経営の確立)の基礎は、組織的な人材育成であり、それに基づく組織風土と組織文化の形成である。また組織の活性化には、このような人的要因と同時に、価値と情報の共有化が必要となる。

そのために、人材育成システムや経営情報システムの開発と運用が必要となる。また、組織の要となる管理者やリーダーの経営意思決定能力や経営意思疎通力(コミュニケーション能力)の向上が、組織を活性化させることにより、経営目標の着実な実現が可能となる。

このような組織の基礎が形成されると、生産、販売、購買等の業務システムの高度化が可能となる。顧客満足度の向上は、このような人と組織の質や業務システム、情報システムの裏付けがあって可能である。

また、各段階において研究開発機能を担当する経営者の編成が次のステップへの成長を可能とする。

(4)STEP3 創造的経営への進化

新商品、新技術による顧客、市場を創造できる企業への進化こそ、経営体質転換の目標である。

その基本的特性は、経営者はじめ人材、組織性格、研究開発機能の創造性である。このような経営システムの実現は、企業の成長段階のそれぞれの内容が固められていることと、経営者の経営目的の創造があって可能となる。また内に向かっての組織化の展開は、外部に向かっても展開される(企業群編成)。そして企業は、現在だけでなく、未来に向かっても経営システムを承継し、創造していく経営後継者群を育成する必要がある。新しい社会、経済秩序形成の中心となる担い手は、企業市民経営観に基づく創造経営システムの展開されている企業である。

3.自立的経営の確立にむけて

(1) 自立的経営をかためること

赤字が解消され、資金的に余裕ができると経営はゆるみが生じ、その瞬間から後退する。また、いたずらに拡大をすれば、経営体質が伴わずに中から崩壊しかねない。

企業は、崩れない経営を確立することが重要となる。具体的には、人材育成と経営のシステムを形成することにより、次なる成長への基礎を固めることができる。

自立的経営を確立する体質転換のポイントは次の4つが実現していることである。

第一に、中核得意先への満足度が向上し貢献していること。第二に、技術開発の前提となる人材育成システム・情報システムが構築されていること。第三に、経営層に開発機能を担う人材が編成されていること。第四に、管理者・リーダーが組織の 20%以上充足し責任を果たせるようになっていること。

(2) 経営体質転換に必要な 3 要因

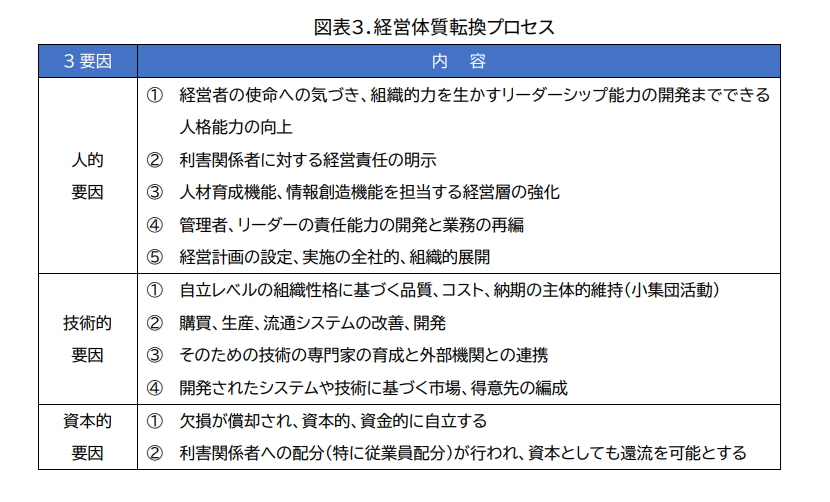

経営体質転換には、「人的要因」「技術的要因」「資本的要因」の3要因の転換が必要となる。

体質転換の中心は、経営者から始まる「人的要因」であり、人の成長を通じて創造的な組織性格を形成することである。

そして、「技術的要因」として、本業を掘り下げ、自社固有の商品、技術のレベルを明らかに高度化していく。新技術・新商品(サービス)の開発の基礎もここにある。さらにそれを基礎として、流通・生産方式の開発も可能となる。具体的に、顧客満足に基づく収益の実現は、企業の技術開発に依存する。

現実の経営は「資本的要因」としての、資金循環のもとで営まれる。資金の前提は資本の調達であり、仕入先、金融機関、従業員、株主等の資本の提供者の信用創造がある。このような資本主の編成と信用創造こそ経営体質転換のスタートとゴールとなる。

自立的経営確立の具体的な要件は図表3の通りである。

4.経営体質転換シナリオ

(1)経営体質転換のためのシナリオの必要性

経営体質の転換に向けては、経営者として①現状の自社の経営体質を把握(評価)し、②経営体質転換計画を具体化(経営計画に反映)し、③経営会議などで進捗を確認しながら対策を実行し、④年度末などに自社の経営体質を再評価していくことで、継続的に経営体質転換に取り組んでいく必要がある。

特に、経営体質転換計画を具体化するにあたっては、上述した「人的要因」「技術的要因」「資本的要因」が密接に影響し合っているため、その関係性を考慮しながら転換計画に落とし込む必要がある。例えば、経営者の人格能力向上(人的要因)なくして、管理者・リーダーの責任能力の開発(人的要因)は進まず、品質、コスト、納期の主体的維持(技術的要因)は困難となる。そして、品質、コスト、納期の維持改善なくして資金的・資本的に自立(資本的要因)することもない。また、品質、コスト、納期の主体的な維持改善と管理者・リーダーの責任能力開発は一体であり、業務改善成果(技術的要因)と人材育成効果(人的要因)は同時に達成可能である。そのため、経営体質転換に向けてはシナリオづくりが重要となる。

(2)経営体質転換のためのシナリオづくりのポイント

経営体質転換計画において、体質転換シナリオづくりにおけるポイントは以下の通りである。

① 「人的要因」の改善については、「上から」が基本となる。トップが取り組んでいないのに、補完者、経営幹部、管理者、リーダーのみに取り組ませることは難しい。そのため経営体質転換のスタートは常にトップの決断が必須となる。

② 「技術的要因」と「人的要因」の改善は一体である。そのためどちらが目的だとしても必ず一体としてシナリオを具体化する。

③ 「資本的要因」は、「技術的要因」の改善の結果。そのため、シナリオの中心は、「技術的要因」と「人的要因」となる。

④ 「技術的要因」と「人的要因」の一体的な改善を具体的に進めていくには、関係者が集まる「場づくり」が有効。具体的な「場」を設定することであり、創造経営システムとしては、「朝礼」「経営会議」「部門ミーティング」「職場ミーティング」などの多くの「場」が用意されている。

⑤ 体質改善を進めていくには、段階的なレベルアップが必要。各項目を従属的経営レベルから自立的経営レベルへ、そして自立的経営の確立レベルへと段階的に進める。

以上