売上高低迷の時代に必要なコト(BtoB法人営業の競争力を高める戦略)

Ⅰ.法人には営業戦略が必要

1 なぜ法人営業に営業戦略が必要か

失われた20年と言われる日本経済の厳しい情勢の中、消費者行動も変化したが、企業行動も同様に変化してきている。この影響をBtoB(企業向けビジネス)を営む企業と、その販売を担う法人営業部門も大きく受けている。

長期的な付き合いの中で、継続して取引をしてくれていた顧客も、相見積りを取ったり、気づかぬうちに、競合他社へのスイッチを進めていたりと、これまでの取引で存在していた安定性は大きく揺るいでいる。

価格競争が激化したようにも見えるし、付加価値・差別化競争も激化したように見える・・・・このような状況下で、闇雲に価格を下げたり、無用な差別化まで手をつける中で、売上高以上に利益まで落としている企業が後を絶たない。

特にコンサルティング先のクライアント企業を見ていてもこの5年の利益の落ち方は、かなり厳しいものがある。

法人営業はこのような状況の中で、方向性を見直す必要が出てきている。そのために必要なのは、顧客をより細かく区分けし、競合の状況等の要因を加味し、最も儲かるセグメントに営業リソースを注ぎ込み、その可否を判断し、機動的に打ち手を変更する。

しかし、BtoB企業はBtoC(一般消費者向けビジネス)とは違い、法人営業・マーケティングに関して、それほど網羅的な戦略を立ててこなかった傾向にある。そのために、この分野でのリテラシーは不足気味で、市場の重要なポイントを漏らしていたり、競合をあまり意識しない営業戦略が多く見受けられる。

本稿では、今後、BtoB企業が勝ち残るために必要な、法人営業戦略およびその現場への落とし込みとなる戦術・KPIの設定に関して説明していく。

2 営業戦略はだれが立てるのか

戦略立案の前に、営業・マーケティング戦略は誰が立てるものだろう。全社戦略は経営者や経営企画室などがあるが、営業戦略も同様だろうか。はたまたマーケティング部門が、営業戦略を立てるべきなのであろうか。

結論から言って、営業戦略は営業部長が戦略を立てることが重要である。全社戦略を無視して、営業が勝手に営業戦略を立てるべきだと言っているわけではない。しかし、全社戦略も、それを立てる経営者や経営企画部門、販売に関する戦略を担うマーケティング部門も、結局は市場の状況をもとに戦略を立てている。

BtoCビジネスと違い、BtoBビジネスでは、市場の状況は営業パーソンという”人”を介して、自社に影響を与える。そのため、単純に顧客像をデータから見るよりも、実際に顧客・市場に面している営業部が持つ、定量的・定性的な情報の価値は非常に大きい。

そのため、法人営業における営業の管理者は、”売る”ということ以外に市場の情報を集めることも重要な任務となる。

仕事柄、クライアント企業で法人営業の管理職の方に多く会う機会があるが、営業部長ないしは課長クラスの方が、データ収集を主導し、分析し、戦略を立てている企業では、「利益」を上げている傾向がある。

どうしてそのような成果に結びついているのかは、単純に以下の3点に集約される。

①データ分析をしていても、顧客のことをある程度以上に知っている立場なので、なぜそのような結果になったのかをビジネス観を持って判断できている。

②データをしっかりと見ているので、利益が出ているかどうかに過敏である。

③営業パーソン・顧客に近い立場の人間のため、データ分析から導出・修正した戦術を、日々の営業活動に即座に適応させることができる。

この二つは当たり前に聞こえるが、企業では意外にも実践されている例が少ないのが現状である。

このように、データと向き合ったり、戦略・戦術を立案するのは、会社としてだれでもよいわけではない。そのため、営業でここから先の分析に関しては、営業の管理者の方に挑戦していただきたい。面倒と感じるかもしれないが、一度、要点をつかめば、その先は継続的に行い続けることが可能である。また、なによりも、自身で分析することで、自社内で集められるデータと、そもそも集める必要のなかったデータが明確もなってくる。

2 営業戦略・戦術策定ステップ

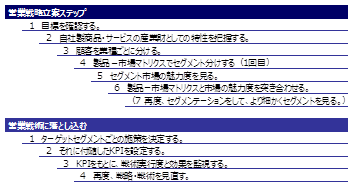

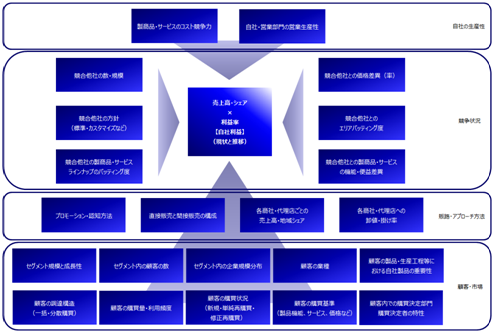

【図表Ⅰ-1 営業戦略・戦術ステップ】

【図表Ⅰ-1 営業戦略・戦術ステップ】

法人営業戦略および戦術の立案にはどのようなステップが必要なのかを見ていく(図表Ⅰ-1)。

まずは目標を確認すること。難しく考えるのではなく、ここでは「利益」を目標とする。全社戦略だと、事業ごとの「ROI」などが話に上るかもしれないが、営業戦略であれば、全社戦略で決められた目標利益をもとに、それをどのようにして上げていくかを目標とするべきである。

第二に自社製商品・サービスを理解することである。産業財の場合の区分は、一般消費財とは異なる区分けの仕方が必要となるので、改めて、戦略立案の初期段階で自社製品を見直す。そして、第三に顧客も業種ごとに分類し、これらを組み合わせて、一度、大雑把にセグメンテーションを行う。

これによって、セグメントごとにさらに何を調べるべきか方向付けができる。

第四にそのセグメンテーション内の状況をより詳しく把握していく。ここで、顧客・市場状況や競合状況も把握していく。詳しい内容は後述する。

営業戦略の最終ステップは、ターゲットとするセグメントを決めること、セグメントごとにどのような方針を立てるかということなる。

戦略と戦術の違いに関しては複数の見解があるが、ここでは法人営業の戦略段階で決めるべきことは、「セグメントごとの状況をもとに方向性を定めること」で、戦術では「その市場セグメントにおいて、既存顧客にはどのようなアプローチをしていくか。」とする。これらの大きな分かれ目は、市場セグメンテーションということになる。

営業戦略が決まり、そのセグメントごとの方向性をもとに、具体的に何をするのかが営業戦術となっていくが、その際に重要なのは何を基準として営業活動を行っていくかというKPI(Key Performance Indicator)を設定し、KPI管理ために、どのようなデータが継続的に収集されるべきかを決めておくことである。

しっかりと継続収集すべきデータが決まっていれば、行動結果として、何がフィードバックされ、目標は達成されているのか、いなのか、戦術は実行されているのか、実行されていても効果を示していないのか、を判断することができるようになる。もし、戦略・戦術がうまく機能しない場合は、その要因を分析し、その変更を随時行っていくことが重要である。

3 何を目標とすべきか

先に目標は「利益」と述べた。「営業の仕事というと”売ること”だから、利益は関係ない」というのはもう昔の話。儲からない製品を売っても会社としては・・・・という話は聞き飽きたことかもしれない。

そうは言っても、ターゲットすべき「利益」がどのようなものなのかは、意外と難しいものである。基本的には最小限の売上高で最大限の利益にするには、どのような「利益」をターゲットにするべきかを考える。実際に現場では、ターゲットすべき利益がズレていることはよく生じている。

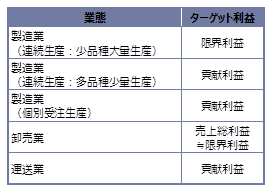

明確にこれとは貴社の状況が分からないので言いきれないが、ここでは業態によって基準となる「利益」を示す。

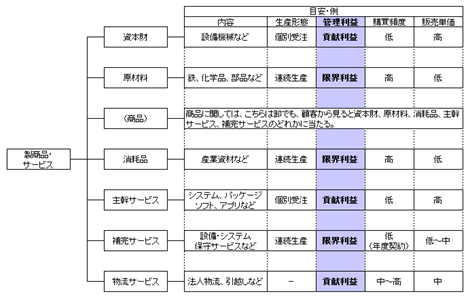

【図表Ⅰ-2 業種別ターゲット利益】

貴社ではこれらの利益を使っているだろうか。意外と粗利益(売上総利益、売上高-原材料費)だったり、営業利益と呼ばれるものを使っているのではないだろうか。

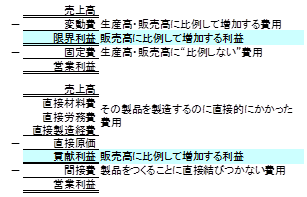

このレポート自体は管理会計の話ではないので、ここではあまり詳しく述べないが、上図表2を見てもらって分かるように、業態によって貢献利益を見るべきか、限界利益を見るべきかに分かれる。

この二つがどういったものなのかをというと、右のようになる。

少品種大量生産と多品種少量生産の区分が非常に難しいところではあるが、ラインを持っていて継続的に一定の製品ラインナップの製造をしていれば、限界利益をターゲットにする。一方で、設計を要する、ワンオフ品のような一品生産をしている場合は、貢献利益をターゲットにする。理由としては簡潔に述べると、組立時間がその製品に既存する製造時間、特に設計費が利益に与える影響が大きいためである。

限界利益とは、売上高が上がるにつれて、ともに増えていく利益である(正確に言うと、販売1単位につき、同じ比率で増える利益)。何を売っても、限界利益がマイナスではない限りは、限界利益は増え続けるが、限界利益”率”(限界利益率÷売上高)が高いものほど、1つの製商品・サービスを販売することの利益へのインパクトは大きい。そのため、限界利益率が高いものをターゲットに、営業促進をかけて、販売量を増やしていくべきである。

しかし、一方で設計時間や組立時間が、その都度違う様な製造をしている場合は、一見、限界利益率がよく見えても、製造時間の長さによって年間の製造量(限度)が決まってしまう。時間がかかりすぎる製品を売っていると、製造の面から売れる量を落とすことになる。そのため、個別受注生産などの製品製品製造業は、計算に直接労務費を反映する、貢献利益で管理するのが最適ということになる。

これは価格戦略にもかかわることなので、重要性は高いが、これ以上の詳細に関しては、別の書籍やレポートに譲る。

また、卸売業の場合は売上総利益が限界利益と一緒になる(売上原価にかかるものが商品仕入原価しかないため)ので、売上総利益をターゲットにする。ただし、卸す商品に加工を加えている場合は、それ以外の製造原価がかかるので、製造業として、上記のどちらに当たるのかを考えてみてほしい。

また、これらのデータは、ERP等が導入されている場合は、工夫次第で取り出せるデータである。社内システムをいじってみてほしい。

もし、社内システムにこれらのデータが無い場合(例えば直接労務費のデータが入っていないなどはよくある)、工場や経理部門と協力して、これらの原価データを収集する必要がある。それ以前に、利益目標がなければ、営業活動以前に、企業活動が成り立たないので、目標利益を出すことは絶対条件である。

Ⅱ 営業戦略を立案する

【図表Ⅱ-1 各種製商品・サービスの特性】

1 セグメンテーションが営業戦略の要

営業戦略と営業戦術の分岐点は「市場セグメント」にあることは先述のとおりである。市場セグメンテーションは目新しい概念ではないが、その基軸となるものが不明瞭である

ため、実際の現場ではしっかりと行われていないか、現場から離れた部門(本社や経営企画室)などで行われ、実態にそぐわない部分が出るなどの問題を抱えている。

そのため、先にも述べたように、営業部門の管理者が自身で市場セグメンテーションを行い、その裏にある実態を現場の意見や、自身の経験を踏まえて判断しながら行うべきである。

営業戦略では、セグメントに分ける意味やセグメントを見る視点を明確に持つ必要がある。それは単純に、「どこをさらに攻略していくか(営業攻勢をかけるか)」ということと、「どこが販売しても意味のないセグメントなのか」ということに注目するということである。

限られたリソースで最大の効率(利益)を上げるためには、この2つを区分して、営業パーソンや、プロモーション費用などのリソースを割くことを決める必要がある。そのため、セグメントに注力と非注力の区分をつけることが、営業戦略の最大の目的と言える。

2 自社製商品・サービスを区分する

それでは、早速セグメンテーションを・・・とは言っても、何からやっていくのかが重要である。市場セグメンテーションだから、顧客を括って・・・というのも重要なのだが、産業財であれば、まずは自社の製商品・サービスの特性を先に区分し、自社のラインナップを把握しておくことが重要である。

上図表Ⅱ-1のように、BtoBビジネスの製品は大きく、資本財、原材料、商品、消耗品、主幹サービス、補完サービス、物流サービスに分かれる。そのため、先に企業ごとに目標とするべき「利益」は違うと言ったが、製品ラインナップが広がると、製品ごとに目標とする「利益」の種類は異なってくる。上図表を参考にしていただきたい。

さて、このように分けるのは対象とすべき「利益」が異なるためだけはない。上図表に例として内容や購買特性の一部を記しているが、この区分ごとに、顧客にとっても購買特性も異なるため、このように製商品・サービスの区分をつけておくことは、セグメンテーション上重要である。

3 市場セグメンテーションを行う

自社製商品・サービスの区分がついたなら、その区分ごとに、市場セグメンテーションを行っていく。

ただし、消耗品と補完サービスに関しては、資本財付属の消耗品など、付帯的に販売されるようなものは、付帯先の製商品・サービスとセットとしてみるべきである。

さて、顧客をどのようにセグメンテーションしていくかということになるが、基本的に最初は「顧客業種」で括っていく。企業が顧客である法人営業の場合、業種は企業の購買行動への影響が非常に大きいためである(図表Ⅱ-1参照)。

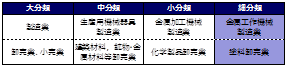

業種といっても、どの分類まで分けるべきか。この時基準とするのは日本標準産業分類の細分類である。詳しい内容は、総務省統計局のHPで確認していただきたいが、端的に言えば、以下の表のようになる。

【図表Ⅱ-2 日本標準産業分類(例)】

細分類といわれると凄く詳細に分けなければならないように思われるかもしれないが、上図表の例を見てもらえればわかるように、細分類でも「金属工作機械製造業」、「塗料卸売業」程度のものであり、おそらく「顧客αは何業ですか?」と聞かれれば、貴方が答えるときの業種分類であろう。本来はもっと細かく分類するべきだし、この分類の大小は貴社の規模・顧客数にもよる。ただし、大きすぎたとしても、再度、戦術段階でターゲットセグメント無い企業の分類をしなおすので、ここではこの程度の分類の仕方で良い。

細分類といわれると凄く詳細に分けなければならないように思われるかもしれないが、上図表の例を見てもらえればわかるように、細分類でも「金属工作機械製造業」、「塗料卸売業」程度のものであり、おそらく「顧客αは何業ですか?」と聞かれれば、貴方が答えるときの業種分類であろう。本来はもっと細かく分類するべきだし、この分類の大小は貴社の規模・顧客数にもよる。ただし、大きすぎたとしても、再度、戦術段階でターゲットセグメント無い企業の分類をしなおすので、ここではこの程度の分類の仕方で良い。

また、顧客数が多すぎて、全てを対象にして分類に分けるのが難しい場合は、まずは全顧客の各企業向け売上高を、金額が大きい順に並べてほしい。俗に言うABC分析である。

次いで「利益」(ないしは売上高)全体の累計金額の80%までに入る顧客を抜き出して、その顧客の業種を分けていくと、ある程度の手間は省ける。

4 統計解析は必要か

セグメンテーションを行うために、統計的な解析方法としては、クラスター分析などがある。これはエクセルにでもアドオン機能として付いているし、統計解析ソフトには当然実装している。しかし、このような統計解析を先に充てようと考えると、どのような要素を統計解析にかけるべきかから迷ってしまう。また、売上高や利益額を要素として分析にかけると、あまり関係のないものでも数値的に似ているからという理由で、統計解析は結果を出してくる。それがその顧客の特別要因や、こちらの競争要因によるものなのかなどが分からないので、結果をみると混乱しやすい。

経験から言って、統計からビジネスを解釈するよりも、ビジネス観とビジネスの定石からセグメントを解釈した方が、逆に的確で早いということがある。ここではクラスター分析をするよりも、上記の区分の仕方をあてはめて、セグメントに分けてほしい。

5 製品-市場マトリクスで現状把握する

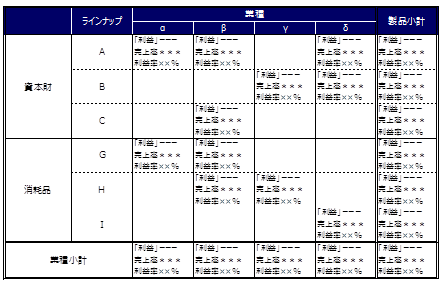

【図表Ⅱ-3 製品-市場マトリクス】

【図表Ⅱ-3 製品-市場マトリクス】

さて、ここまで自社製商品・サービスをその財の性質によって、市場を業種によって区分してきた。

これらを複合的にあわせたものが製品-市場マトリクスとなる。上図表はその一例で、資本財と消耗品を販売している場合の企業の製品-市場マトリクスになっている。

これをつくることで、一つは製品の組み合わせの中で、何が利益を出しているのか、また、その製品がどの市場で売れた時に利益を出すのかが明確になる。

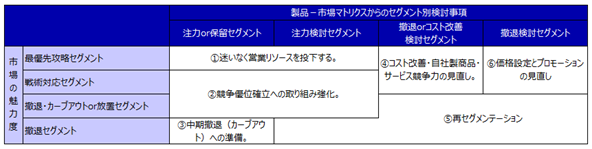

通常であれば、製品ごとだったり、顧客ごとの売上高、利益まで出しているかもしれないかが、それだけでは製品と市場が複雑に絡み合い起きている現象を解きほぐせない。それが、製品-市場マトリクスでは明確になり、この時点で”各セグメントで何を検討するべきか”の大筋が決まってくる(図表Ⅱ-4)。

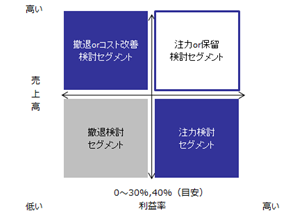

図表Ⅱ-4の右上は、売上高が”相対的に高く”、利益率も30%、40%以上のセグメントで、俗にいうPPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)の金のなる木に近しい。このようなセグメントであれば、市場の余地があとどれくらいあり、成長性はどうなっているのかなどを主に見れば、今後さらに注力するか、しばらくリソースの投資を現状維持でいくかが決まる。

また、右下のセグメントの様に売上高は相対的に低いが、利益率が高いセグメントは、注力することを前提に、市場余地、成長性、競合との競争状況を、徹底的に洗い直す。

一方で、左下のように売上高も相対的に低く、利益率も低い場合は、営業としては基本的に撤退を検討する。過剰な値下げがないかを営業としては調べ、それがなければ、その旨を工場に伝え、コスト改善の余地があるのかを調べてもらう。その上で、最終決定すればよいので、あまりこのセグメントに関しては詳しく内部を見ていくことをしない。

左上の売上高は高いが、利益率が低いセグメントに関しても撤退かコスト改善を考えるが、これに関してはよくよく調べる必要がある。コスト改善に成功すると、大きな利益を生み出すためである。競合他社との価格競争の推移や、差別性の余地、顧客にとっての製品の重要度や、購買担当の特性等々に関して徹底的に調べ、改善の余地を探る。

【図表Ⅱ-4 各セグメント検討方針】

このように、セグメントに分けると、その後の分析を集中的に行うべきセグメントと、今のところ放っておいても大丈夫なところ、ほぼこの時点で撤退することがほぼ確定的なところに分かれる。

Ⅲ.法人営業戦略・戦術立案と情報源

1 営業を取り巻く環境を把握する

【図表Ⅲ-1 利益に与える内外要因】

ここまで、自社製商品・サービスとしての特性と、顧客業種、およびその交差するセグメントの「利益」(売上高×利益率)によって、検討すべき方向性を見つけていく。

それでは、セグメント内に関して、どのような要素を検討する必要があるのだろうか。まず「目標とする利益」という観点を持つことが重要である。利益を出すための分析なので、利益に影響する要因を考慮する。

利益は大きく分けると、売上高と利益率に分けられる。また、売上高は販売単価×販売量、利益率は販売単価-単位コストとなるが、これらに影響を与えるものを俯瞰的に捉えたのが上図表である。

内部的には、コスト≒販売単価に影響を与える工場生産性や、販売自体に直接かかわる営業生産性、それ以外には大きく、競合他社から受ける様々な要因(競合他社の数、競合とのエリアバッティング度、競合他社製品の価格率や機能差異など)がある。

中でも法人営業で最も重要なのが顧客・市場、競争状況からの影響である。特にこれらはBtoC(一般消費者向け製造販売)ビジネスの場合とは、見るべきものが異なるので、注意が必要である。その中身は上図表通り複数ある。これらは、売上高と利益率のどちらかに影響を当たるものもあれば、両方に影響を与えるものもある。

例えば、端的なものでいけば、競合他社の価格は自社の価格に影響を与える可能性が高いが、これは自社の単価に影響を与えるので、利益率に大きな影響を与えし、量×単価=売上高なので、売上高にも影響を与える。

競合他社の営業範囲は、自社との陣取りの面が強く、売上高に大きな影響を与えが、競合がいるエリアといないエリアでは、相見積りになる可能性が違うので、単価に影響を与えている可能性もある。このようなことを考えていくと複雑だが、詳しいことは分析しながら考えていく。

また、これらに関して全てを検討しようとすれば、非効率だし、1~3年分の営業戦略を立てるにも、1年の大半が終わってしまうという事態になる。そのため、各セグメントの検討事項に該当するもののみを検討し、それ以外はしないという明確な区切りをつけてしまうことがコツである。これに関しては後述する。

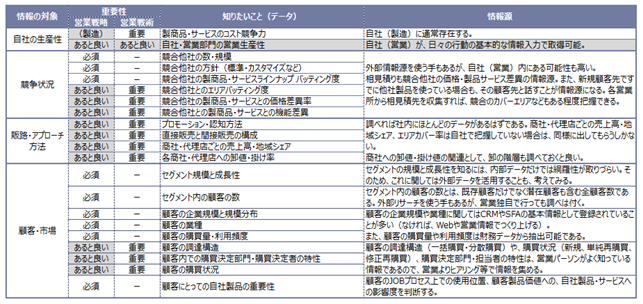

【図表Ⅲ-2 データの情報源】

それ以前に、これらの情報が分からなければならないが、実際にはデータ収集を強化した今日でも、これらに関するデータがシステム上にないという例が多い。

しかし、心配はいらない。システム上になくとも、実際にはこれらのデータはすでに何らかの形で社内にあるものが多いからである。

2 データを収集する

図表Ⅲ-2はこれらの情報源をまとめたものである。注目するべきは戦略立案段階と戦術立案段階で必要・重要なデータが違うということである。

営業戦略立案段階で必須なものは、市場セグメンテーションに必要なものであり、それ以外は「あると良い」になっている。また、コスト競争力は市場競争に置いて非常に重要な要因になるが、これに関しては営業ではなく、製造側が(仕入商品ならば購買や経理)に出してもらえば良いので、営業で手間をかける必要はない。

法人営業における、営業戦術は機動的に変更が加えられるものであり、営業戦略で決めたターゲットセグメントの攻略に対して、どのようなうち手を出すかを決めていくもので、そのために必要な情報が主に、コスト情報、価格情報、営業範囲・販路情報、セグメント内顧客情報となる。

営業戦術段階で「-」になっているデータは必要ではないわけではなく、営業戦略立案段階でキーになるものは、戦術段階に移っても、継続的に観測し続ける必要がある。また、「顧客・市場動向・成長性」は言うまでもなく、継続的に観測し続ける必要がある。

さて、これらのデータはどのように集めれ

ばよいだろうか。全てまたは大半の項目が継続的に観測されている例は少ない(かつそれは非効率である)が、一気呵成に営業や製造、経理からデータを集めようと思えば、ほとんどのデータが集まるものである。その情報源が、図表Ⅲ-2の右枠に記してある。

例えば、製商品・サービスのコスト競争力を知るには、端的に自社製品のターゲット利益のもととなる原価(限界利益なら変動費、貢献利益なら直接原価)があればよい。原価意識の高い日本の製造業であれば、工場に頼めば大抵このような情報はわかる(わからなければそこから改善する必要がある)。出してもらう以前に、すでに工場側から営業に提示されていることも多いのではないだろうか。

一方で営業生産性に関しては、SFAや営業日報管理を今までしっかりとやっていない所では分からない可能性がある。しかし、これに関してはいったん置いておいても、戦略策定ではなんとかなるので、ここは気にする必要はない。

競合他社の数・規模、競合他社の製商品・サービスの価格差異、競合他社の方針(個別・カスタマイズなど)競合他社とのコア製商品・サービスとの差異、競合他社の営業範囲、競合他社の製商品・サービスラインナップなどは、最もシステム上に無いものである。しかし、これは営業パーソンが知っていることが多い。主要な競合他社がどのようなところがあり、またそこの製品価格、製品の機能やサービスなどの差異がどのようになっているのかは、相見積りがある度に、営業パーソンの耳に入る。そこで、営業パーソンにざっとヒアリングしていくことでこれらの情報を集めてみてほしい。もしくは、営業パーソンにこれらの情報を入力して、提出してもらうようにするのも手である(副次的に、この時点で、営業パーソンがこれらの情報をあまりにも知らなければ『受注率向上のために、失注後フォローを徹底する』という方針を立てる可能性が出てくる)。

一方で、顧客・市場の数・購買量、顧客・セグメント規模と成長性に関しては、内部での(例えば営業パーソンの手持ち情報)だけでは抜け漏れが多い可能性があるため、政府・業界団体の統計ないしは外部リサーチ情報を頼る必要があるだろう。

しかし、セグメント内の顧客の数や企業規模分布などはWebで手当たり次第調べても、かなりの情報が集まるし、顧客の調達構造(一括or集中購買)や購買状況(新規購買or単純再購買or修正再購買)などは、顧客との接点である営業パーソンがその情報を持っているはずである。

このようにして、戦略立案用に社内でデータをかき集めてほしい。そもそも、データが無い会社はない。財務関連情報(整理されていようがいまいが)はもちろんのこと、顧客関連の情報も、継続的に”一定の指標・特定のデータ”が”営業パーソン”によって”入力”されていることが無いだけで、社内の他部署にも営業に関する情報はあるし、営業パーソンも”入力”していないだけで、色々なことを見聞きして知っている。

社内に情報はほとんどある。データという形になっているものだけでなく、人に属する情報も大きな価値を持っている。

Ⅵ セグメント内の状況を捉える

1 何を分析していくべきか

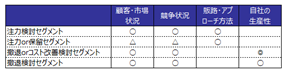

【図表Ⅳ-1 セグメント別検討事項重要度】

Ⅱ章4項にて、製品-市場マトリクスによって、自社のセグメントごとにどのような方向でセグメントを見る必要があるのかを見てきた。また、自社を取り巻く状況としてどのような要素があるのかを見てきた中で、製品-市場マトリクスでどのような要素を検討していくべきかを合わせて考えていく。

① 注力検討セグメント

売上高は相対的に低いが、利益率は高いセグメントに区分けされたセグメントに関しては、売上高が上がるか上がらないかという面で、以下の項目を検討していく。

①顧客・市場状況・・・市場余地はあるか。

②競争状況・・・・・・シェアを取れるか。

③販路・・・・・・・・販売拡大をどのような方法

で行うか。

②注力or保留検討セグメント

売上高は相対的に高く、利益率も高いセグメントに関して、最も重要になるのは市場の成長性となる。また、今後競合他社がどれほど参入してくるのかということを検討しておけば、1年の営業戦略上は最低限のところを抑えられる。

③撤退・コスト改善検討セグメント

相対的に売上高は高いが、利益率は低いセグメントはもっとも検討を慎重に行う必要がある。売上高が高いため、コスト改善に成功すれば大きな効果を及ぼすが、一方で、撤退をすると売上高の多くを失ってしまうため、資金繰りに影響を及ぼす可能性もある。

そのため、工場側と協力してコスト改善の可能性を探るとともに、顧客の企業規模と規模分布、顧客の調達構造、顧客にとっての自社製品の重要性や、競争状況から、価格の面で”自社だけ”が異常な利益率になっていないか、価格交渉の余地はあるのかを検討していく必要がある。

撤退検討セグメント(相対的に売上高が低く、利益率も低い)に関しては、市場の成長性や規模、競争状況の厳しさから、自社が売上高・シェア、価格の面で競合他社に比べて異常な状態になっていないかを確認する。また、撤退をする際のコストが工場側にどれだけかかるのかを投げかけておく。これらにより、改善余地がなく、かつ後述の市場の魅力度も低ければ、営業リソースをこのセグメントから早期に引き上げるべきである。しかし、基本的には市場セグメントをより細かく見ることで、チャンスが見つかることがある。

このようにみるべきものは絞れてくるが、どのセグメントであっても、「顧客・市場状況」と「競争状況」に関してはMustの調査・分析項目になる。そのため、この2つから『市場の魅力度』を測定し、製品-市場マトリクスと合わせることで、大きく営業戦略を打ち出す方法を以下で述べていく。

2 市場の魅力度を測る

上述のように、各セグメント別に、どのような内外要因を検討していくべきかを見てきた。ここでは、どのセグメントに分けられても重要性の高い、顧客・市場状況と、競争状況に関して、内外要因をどのようにとらえていくかを見ていく。

(1)顧客・市場を捉える

①セグメント規模(シェア)と成長性

これらに関しては、競合他社の数等を調べるのと合わせて、数少ない外部データ中心のデータ収集となる。

セグメントの規模に関しては、政府統計や、業界団体の統計データなどを当たってみることから始める。リサーチ会社の統計データを使うこともあるが、むやみやたらないリサーチ会社を使わなくても、公開データは意外と手に入りやすい。

時間が最もかかる情報収集となるが、これに関しては、営業戦略上最も重要なファクターになるので、根気強く取り組んでいただきたい。

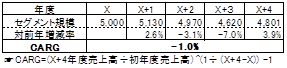

セグメント規模が出れば、その成長性に関しては計算するだけになる。過去5年くらいのセグメント規模の推移から、今後、どれ位の成長率が見込めるのか、セグメント規模の年平均成長率(CARG)を用いてみておく。

【図表Ⅳ-2 例:CARG】

CARGによって、この数年のセグメントの傾向が見えてくる。上記の例も実際にあったセグメントであるが、増減しているように見えても、大きく見ればマイナス成長でしぼんでいくことが見て取れる。

また、セグメント規模とその推移(成長性)が分かると、自動的に自社のシェアとその推移が分かる。これは自社の競争状況の結果を端的にあらわす結果であり、最も重要な情報でもある。

(2)セグメント内の顧客数

次に、セグメント内の顧客の数の把握であるが、これは既存顧客と見込み・新規開拓対象顧客のリストアップと同様である。

②顧客の企業規模と規模分布

セグメント内顧客の企業規模と分布は、セグメント内にある企業全てに関して行う必要はない。まずは上位10社にのみ焦点を当ててほしい。その上位15社の企業規模と分布を見て、上位3社の売上高が50% を超えていれば『寡占市場(ないしは独占)』、上位3社の売上高が上位15社に占める割合が50%未満で、上位3社各社の占める割合が各々20%に満たない場合は『多数乱立状態』、その中間が『基準競争状態』としておこう。

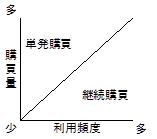

③顧客の購買量・利用頻度

顧客の購買量・利用頻度は受注票から十分にわかるはずである。これらは購買量が他のセグメントに比べて多いか少ないか、利用頻度が高いか少ないかにより、継続購買よりなのか、単発購買よりなのかを振り分けておく。

【図表Ⅳ-3 購買形態区分】

④顧客の調達構造・購買状況

調達構造においては、本社等の一括購買なのか、各支部の分散購買なのかによって、購買力(交渉力)が異なる。

【図表Ⅳ-4 顧客・市場の魅力度】

購買状況においては、単純再購買(自社との継続取引)なのか、修正再購買の様に継続的に顧客で使われるものであるが、定期的に相見積りを取られコストダウンへの圧力がかかるものなのかも区分してみておく。これは価格交渉においては重要なファクターとなる。

⑤購買決定部門・購買決定者の特性

購買決定部門がどこであるのかによって、法人営業では攻め込み方が大きく異なる。

消耗品関係であれば、購買部が決定権を握っていることが多いが、傾向として購買部は価格重視である。一方で機械の様な技術の絡むものは、生産技術関連の部門が決定権を持つことが多いが、彼らは技術高度性、生産性を重視する傾向にある。

このように部門によって志向が違うため、こちらとしても売り込むために、価格で攻めるしかないのか、技術や生産性(投資回収等含む)を売り込むべきなのかが変わる。また、担当者の学歴や職歴、人柄も購買行動に影響を与える。セグメントごとにどのような傾向の人が多いのかを把握し、何が求められているのかを大まかにでもつかんでおく必要がある。

⑥顧客にとっての自社製品の重要性

また、業界としての自社製商品・サービスの使用内容を見ていく。すなわち、顧客のジョブプロセス上、どの部分に用いられているかにより、重要度を測っていく。また、顧客製品への機能品質への影響度も自社の製品の重要性を高めるので、顧客先において、自社製品がどのような役割を負っているのかも見ていく。

最終的にはここまで見てきた要因を、上図表の様な形でまとめて、各市場セグメントの魅力度を把握しておく。

インディケーターの高い・低い、多い・少ないに関しては、他のセグメントと比べて、ないしは全社平均と比べてという、相対的な評価をする。

これをまとめることで、顧客・市場状況では、どのセグメントの魅力度が高く、また、その要因に関しても明確になる。

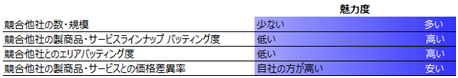

(2)競争状況を捉える

①競合他社の数・規模

競合他社の数や規模に関しては、先述の顧客・市場状況でセグメントの市場規模を調べたのと同じ様に、営業パーソンへのヒアリングや、競合他社のHPや業界団体加盟会社から調べていく。

②価格差異率

製商品・サービスの価格差異率に関しては、法人営業をするようなものの場合は、一般に公表されていることは稀なので、営業パーソンが相見積もり時に聞いた値段等を参考にする。”価格差異率”は以下のように計算しておく。

(競合他社価格-当社価格)÷当社価格

差異率で出すのは、利益率と比較するためである。価格差異率が利益率を下回っていれば、自社にとっては、まだ値引きで対抗できる余剰もあるし、そもそも、自社の方が競合他社よりも付加価値がある可能性がある(これに関しては、「競合他社とのコア製商品・サービスとの差異」で詳しく見ていく)。

③エリアのバッティング度

主要競合他社の製商品・サービスラインナップのバッティング度を出していく。ここではあくまで、”自社がカバーしている地域に競合他社が何社いるか”だけに焦点を当てる。複雑性を避けるために、地域シェアなどは考慮しない。

エリアの設定に関しては、全国ではなく、特定地域としても良い。その代り、基準はすべて合わせなければ、セグメント間の比較ができないので、気をつける必要がある。

【図表Ⅳ-5 競争状況から見る魅力度 】

④製商品・サービスのバッティング度

また、製商品・サービスラインナップのバッティング度も同様に、自社を基準としてバッティングしている数を数える。もし、自社がカスタマイズや加工を中心として、製品を持ち合わせない場合はこの部分を加味しない。

一方で、競合他社の戦略・戦術は、個別受注生産、カスタマイズ重視など端的なものに分ける。なるべく複雑にせず、端的に進めていってほしい。

ここまで、「競合他社の方針」と「競合他社とのコア製商品・サービスとの差異」に関しては加味してこなかった。魅力度は”市場セグメントそのもの”の魅力を測っているが、これらに関しては、市場セグメントの魅力度を測るよりも、そのセグメント内で、自社がどれくらい優位性を持つかを測るものなので、別途説明する。

顧客市場状況でもまとめたように、ここまで見てきた競争状況の各要因から、市場の魅力度を測っておく。

方法は顧客・市場状況でまとめたのと同じように、相対的な比較が主となる。

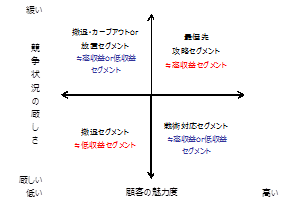

3 営業戦略・方向性を見定める

【図表Ⅳ-6 顧客・市場-競争マトリクス】

さて、ここまで市場セグメントの魅力度に関する項目を、市場状況と競争状況から見てきた。これをもとにすると、各市場セグメントは上図表のどこかに区分けされる。

これと先に求めた、製品-市場セグメントでの検討内容と突き合わせると、図表Ⅳ-7(次項)のような戦略的な判断・方針を出せるようになる。

①迷いなく営業リソースを投下する

現状で自社の売上高も利益率も好調で、市場の魅力度も高い状況にあるのなら、迷うことなく営業リソースを投下し、市場余剰を先行的に取りに行くことが重要である。

この時点で保留という形を取ると、後々、競争状況が激化した際に、先行者優位を獲得することもできなくなる。迷わず攻めることが必要である。

②競争優位確立への取り組み強化

現状では自社の利益率は良く、売上高が高いもしくはまだ小さいというセグメントに対して、市場の魅力度は、顧客・市場の状況がよく、競争状況は厳しいというパターンではどのように対処するべきか。

自社の状況は利益率の面からみれば良好で、顧客・市場の魅力度は高いから、営業リソースを投入・・・・というのは間違っていはいない。ただし、先の「迷いなく営業リソースを投下する」の時とは違い、競争状況が厳しくなっている。すでに競合他社が参入し、製商品・サービスの機能性、価格等に関して競争が始まっている状況だ。

この状況下では、自社の競争力を徹底して強化する必要がある。再度、「価格差異率」や以下で説明する「競合他社製商品・サービスとの機能差異」または「販路・アプローチ方法」などに目を向けて、自社の製商品・サービスの優劣を把握し、”致命的な劣位の改善”と、優位性がもっとも効果的なターゲットに営業を徹底する、Web上でのアピールを強化する、販路を構築するなどの手を売っていく必要がある。

③中期撤退(カーブアウト)への準備。

現状、売上高も利益率も好調に関わらず、市場の魅力度が低い場合は、2つ考えることがある。

まずは、市場の魅力度の出し方を疑うこと。何か間違って分析している可能性もある。

一方で、間違いもなく、市場の魅力度は低いのに、自社の状況が非常に良い場合は、「今後も自社がこの市場で、同等の利益を上げ続けられるのか」を市場の魅力度の内容をもとに、社内で徹底的に話し合い、基本的には中期的に撤退、新たな売上高の柱を探すことを進めるべきである。

④コスト改善・自社製商品・サービス競争力の徹底した見直し

自社の売上高が高いが、利益率が低い状況で、市場の魅力度が高いのであれば、自社の競争力を見直すことに注力するべきである。

特に、売上高が十分にあって利益率がないので、コスト面での問題を抱えているかどうか、価格差異率から単価を異常に安くし過ぎていないかなどを見直してみる。

⑤再セグメンテーション

自社の売上高や利益率が悪く、市場の魅力度も低いのであれば、このセグメントに関しては撤退を考えるかもしれない。しかし、往々にしてその判断は早急すぎる。

【図表Ⅳ-7 各セグメントの方向性】

ここまでのセグメンテーションはあくまで、大きく分けたセグメント、顧客・市場状況や競争状況も大きく捉えたものである。現状況市場

では、これ以上小さいセグメントで見た時に、また違う様相が見えてくることが多い。

もう一度、このセグメントを1として、ここまでやってきたステップと同じステップを繰り返してもらいたい。その際には、産業分類という枠組みよりも、より詳細な分類を使う必要があるが、この場合は当該するセグメントに関する業界団体が細かい分類を示しているので、そのようなものを参考にすることや、自身のビジネス・営業観で再セグメンテーションを行ってもらいたい。

⑥価格設定とプロモーションの見直し

一方で、売上高も利益率も低いが、市場の魅力度が高い(通常はこのような状況になることは稀だが)のは、新規製品・市場であるパターンが多い。市場での認知率が十分に上がりきらない状況で、焦って値引きなどに手を出しているパターンがある。この場合は、むしろプロモーションに注力し、価格にはあまり手を出さない(利益率を高く保っておく)方が賢明である。

BtoCと違い、低価格で一気に市場に浸透させるのは、BtoBの場合はあまり効果的ではない。新規製品・市場に対する購買者の反応が、安いから実験で買ってみるということはなく、意味があるものなのかどうかを最重要にすることが多いので、その効果・有用性をしっかりとつ立てていく、営業・宣伝活動を構築していくべきである。

3 自社の競争力を測る

市場の魅力度と、自社の各セグメントでの利益状況を見てきた中で、実際に競合他社と自社の差異をどのように測るのかを見ていく。

①競合他社の方針

競合他社の方針といっても、経営の方針、事業の方針、人材採用方針など幅広いが、ここでは、製商品・サービスの標準化度合いに関して焦点を当てていく。

カスタマイズや標準化の度合いによって、営業部内では競合とみなさないことがあるが、ここでは市場セグメントに参入している、同業他社は全て含んでみておく。営業だけでなく、経営者も含み、自社の基準で競合他社とみなす、みなさないを決めている。それ自体はとにかくダメということはないが、第一段階でのセグメンテーションでそれをやると、実際には競合であったり、今後、競合になってくる相手を見逃しやすい。そのため、ここでは、セグメントに参入している企業は全て競合他社としてみるべきである。

これと併せて、価格差異率を見ていく。競合他社の方が安いが、それが標準品の場合は、再度セグメンテーションをして、カスタマイズを重視する顧客・業種と、標準品・低価格を重視する顧客に分けてみる。その上で、再度、これまでと同様の分析を行っていくことで、より細かいセグメントの規模・成長率や、競争状況を見直し、自社の競争力を判断しなおすと、チャンスが見つかることが多い。

②競合他社製商品・サービスとの機能差異

単純に市場・競合の状況だけから、「利益」との関係が読み解けなかったときに、次にまずは自社と競合他社との「コア製商品・サービスの差異」があるかどうかを見ていく。

これは完全に定量的にやることはほぼ不可能であるし、定量化する時間が以上にかかってしまう。そのため、項目付けと単純な勝ち負けで、競合他社と比較していく。

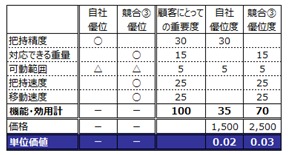

右図表で組立向けのハンドリングマシンに関して、競合他社との性能差異を見ていく。その

【図表Ⅳ-8 製品機能差異(例)】

差異に必要な要件は、顧客から出される要望によって把握される。

上図表Ⅴ-9はある産業機械メーカーZ社の事例である。このように顧客に要望されるものを左軸に置き、自社と競合他社での勝ち負けをつける。上図表では勝っている機能・効用に○、両社イーブンなら両方に△となっている。

次にその機能・効用が顧客にとってどれだけ重要なのかをウェイト付けする。それをもとに、自社優位機能・効用×ウェイトを計算して、得点化したものが右の自社優位度および競合③優位度である。

最後に重要なのは、両社の製品価格と機能を比較し、価格1単位当たりの機能価値(機能・効用計÷価格)を出して、自社と競合の差を比べることである。

上図表Ⅴ-9では、単位価値で競合③が勝っているという結果になっている。Z社は顧客から一番の要望であった把持精度を高め、かつ価格も落とすという方針で製品を開発したが、市場で競合③と大きな差をつけることができなかった。その理由としては、把持精度以外の重要な機能である、把持速度と移動速度が御座なりになっており、ここで競合に劣っていることで、価格が高くても競合③の方が、単位価値が高くなった理由である。

このように枝葉末葉に思っていた機能が、致命的な結果になることはよく起こる。ただし、このように結果を出せば、Z社の取るべき行動は、把持精度の強みをそのままに、把持速度か移動速度、もしくはその両方に改良を加えることであると、明確に分かってくる。このような結果を受けて、製品の改良を工場側に訴求することも、営業としては重要な役割となる。

Ⅵ 戦術・KPIを設定する

1 戦術からKPI設定まで

ここまで様々な要因を加味して、営業戦略構築のための情報を見てきた。しかし、営業戦略で決まるのは、ターゲットとするセグメント、セグメントごとにどのような方針で営業リソースを振り分けるかなどであるが、実際に攻めようとするセグメントに対しては、販路・アプローチ方法を含めて詳細に設計する必要がある。

例えば、先の「①迷いなく営業リソースを投下する。」に区分けされるセグメントの場合は、新規顧客の開拓が重要事項となる。新規顧客開拓のためには、自社の認知率を上げるためのプロモーション方法が必要となってくる。

そこで、Webを活用する、営業で徹底して足で回る、DMを使うなどの手を打っていくことになるだろう。そうなれば、Webなら「PV数」や「CTR」などがあるし、足で回るなら「訪問数」、DMなら「配布数」と「問合数」などがKPIとして管理するべきものになる。

「②競争優位確立への取り組み強化。」に括られ、製品の競争力を見たて、自社の方が勝っている面がいくつか見つかったなら、その部分の訴求を徹底するのが、営業上重要になるだろう。

そうなると、機能差異表、コストメリット、投資回収シミュレーションなどを訪問時に示すことが重要になる。それら資料をつくることが重要なのはもちろんであるが、KPIとして「資料配布数」、その資料を受けて見積もりをどれ位求められたか「見積数」などがKPIになる。

もし、「資料配布数」が多く、「見積数」が少なければ、資料が良くないか、機能やコスト面で示したメリットが、顧客にとっては意味のないものであった可能性もある。そうなれば、次に打つ手も見えてくるだろう。

このように、戦略⇒戦術(実行施策)を決めていくと、その差異に何がキーポイントなのかを抑えやすくなる。そのキーポイントをKPIとして設定し、常時監視していくことで、戦略や戦術が”実行されているのか”ということと、”そもそも戦略や戦術が効果のあるものだったのか”ということがフィードバックされるようになる。

2 BIなどを用いて管理する

KPI管理をする際に補助をしてくれるツールが現在、広く発売されている。BIツールと呼ばれるもので、社内のデータから引っ張り出す、計算してKPIを自動で出してくれることや、グラフ化して見やすくしてくれるものである。

これを導入することで、ある程度の手間を省くことができるので、KPIの設定がこれまでの手順でできたならお薦めである。一方で、BIを導入してもKPIの設定をしっかりとやらなければ、何の意味もないものになるので、目的を持って導入していただきたい。

3 チームでKPIを管理する

KPIは実際の営業現場で常時監視され、チーム・課レベルで対応することに意味がある。セグメントごとに手が打ち込まれ、KPIが設定されると、部長クラスが全て管理していくのは難しいし、それをもとに判断を下すにはより時間がかかる。

そのため、KPI管理はチーム・課長クラスの人間が行い、KPIが目標に達しない場合の施策の立案に関しても、チーム・課長クラスの方に起こってもらい、部長クラスの方はその判断をしていくという形を取るべきである。そうしなければ、変動の早い市場への対処はできない。

BIも含めて、チーム管理に関しては、別途「データを活用できる組織づくり 」で述べているので、そちらを参照していただきたい。

2012年 川満俊英